杨介人(1899—1936),原名杨介臣,字廉泉,乳名福泰,沁阳崇义村人,中共早期党员。他远渡重洋寻求救国之道,不畏艰难传播马列主义,满腔热血投身革命事业,用生命诠释了“为国为民安危何惧,目的未达不下疆场”的铮铮誓言。2009年9月,杨介人当选河南省“60位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

杨介人

赴法留学,寻求救国真理

杨介人出生于农民家庭,先在本村读私塾,后到木栾店(今武陟县城)商业学堂读书。1919年12月,在五四运动影响下,为寻求科学救国的真理,杨介人在上海乘法国“司芬克司号”邮船赴巴黎勤工俭学。

在法求学期间,杨介人任河南籍学生负责人,领导河南学生运动。他刻苦攻读马克思、恩格斯著作,经常参加工人运动,和同学们商讨救国大计。在学习和斗争的实践中,他找到了马克思主义这一救国救民的真理。

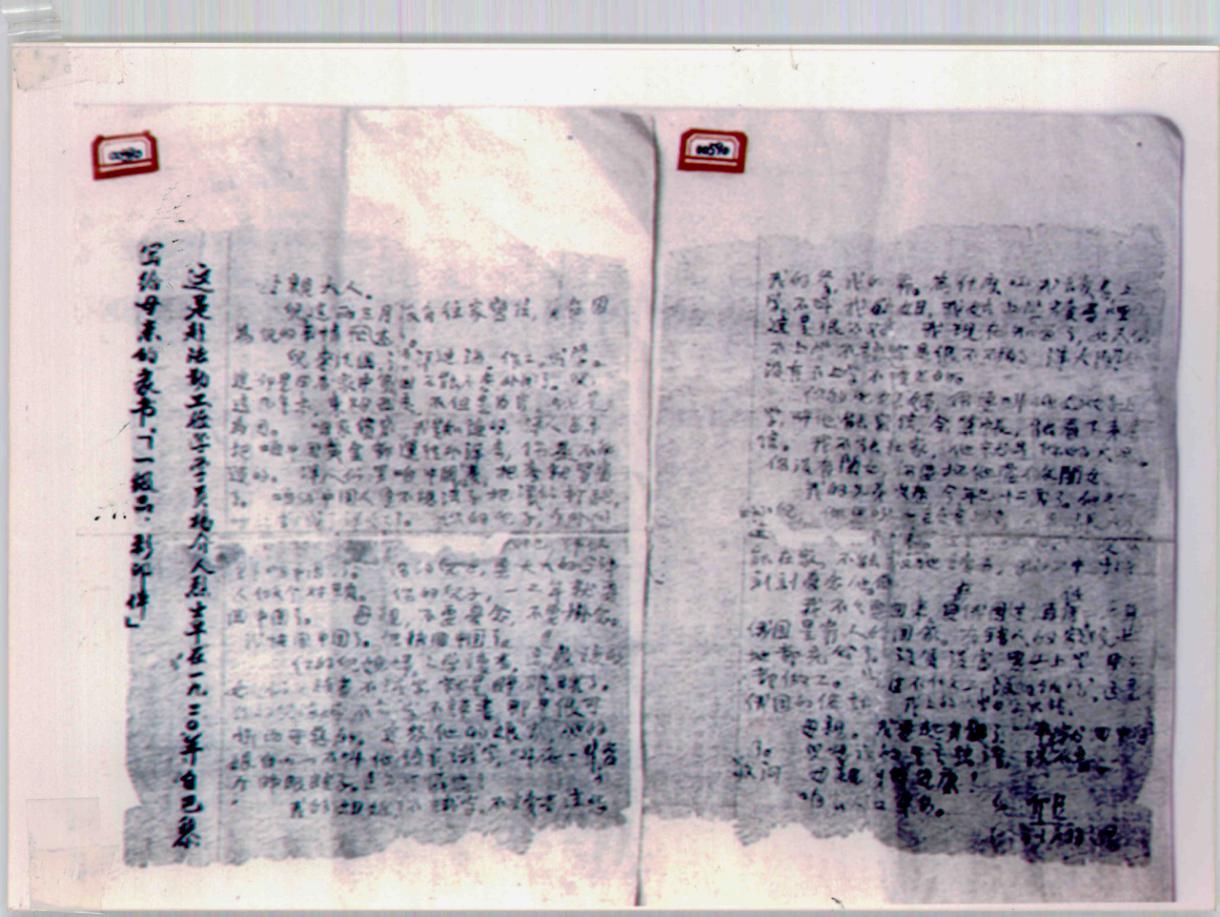

1922年初,在写给母亲的家书中,杨介人道出了异国求学的初心:“儿来法国漂洋过海,做工求学,这都是因为家中贫困不能不来外国了。儿这几年来,东跑西走,不但是为家,而更是为国”“咱们中国人要不想法子把洋人们打跑,咱们就成了洋奴了。你的儿子在外国,亲眼看见洋人戴着钢盔、刺刀、大炮、洋枪到咱中国去了,你的儿子要大大的与洋人作个对头”。家书情真意切,字里行间充满着家国情怀,见证了杨介人追求真理、立志救国的赤子之心。

杨介人从法国寄回的家书

创办《廉泉》,宣传马列主义

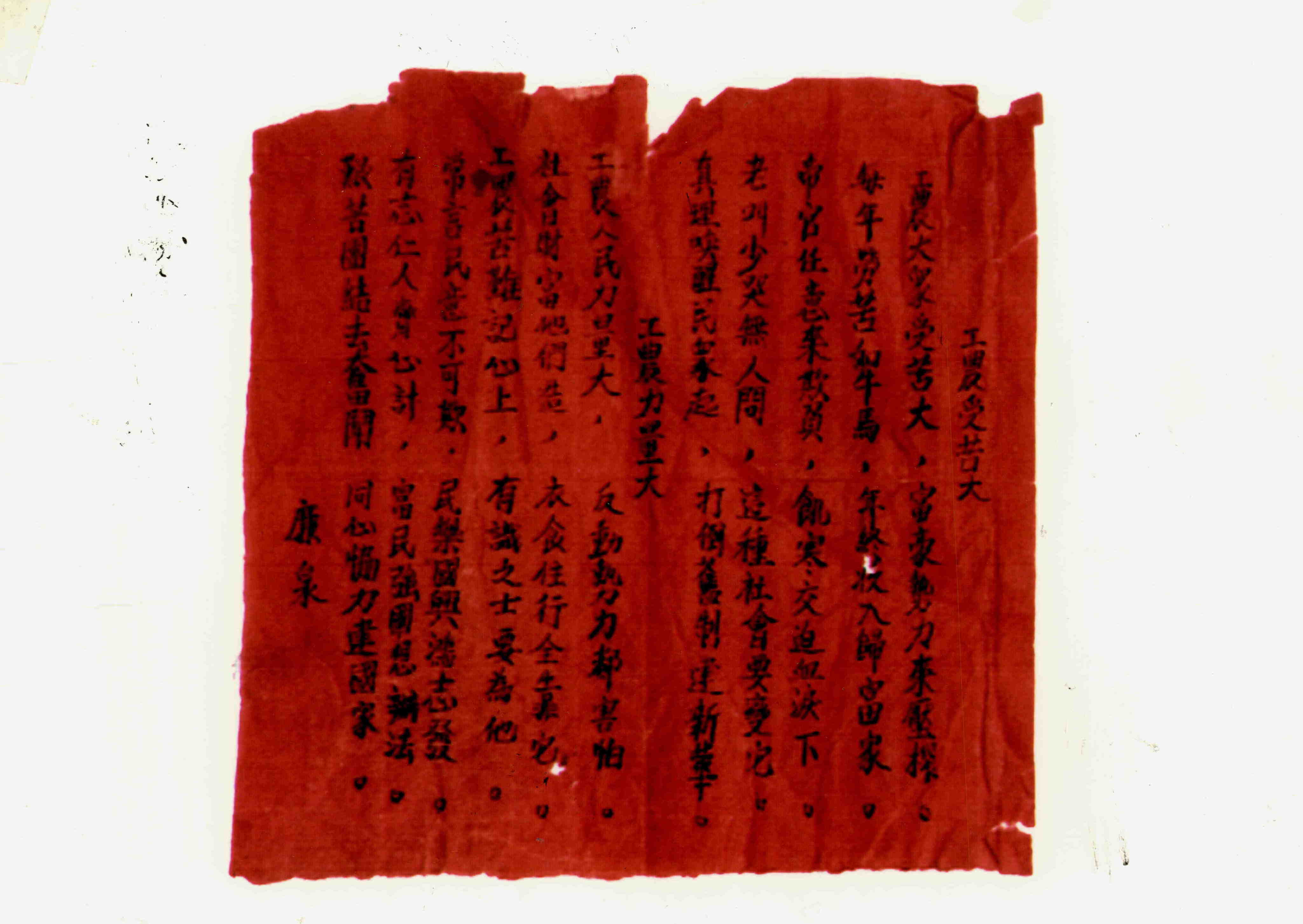

1922年6月,杨介人成为“旅欧中国少年共产党”的一员,次年2月,同周恩来、赵世炎、王若飞等一起出席了旅欧中国少年共产党第二次代表大会,同年转为中共正式党员。期间,他创办了以自己名字命名的《廉泉》杂志,宣传革命思想,介绍马列主义,抒发救国救民的雄心壮志。

《廉泉》诞生于风云激荡的革命岁月,饱含着对黑暗社会的深刻批判,承载着对光明未来的热烈憧憬,一经推出,便如星星之火,在旅欧华人及留学生群体中引发了强烈反响。杨介人还将《廉泉》寄回国内,将马列主义传播到同学和亲友间。

1923年底,根据旅欧支部的指示,杨介人赴苏联莫斯科东方大学学习。在那里,他进一步加深了对马克思主义理论的认识和理解,也更加坚定了革命的决心和信心。

杨介人创办的《廉泉》杂志

旅欧归来,播撒革命火种

1924年第一次国共合作后,革命形势迅猛发展,杨介人服从组织安排,回到了阔别已久的祖国,先后担任中共安阳县委书记、汲县地委书记等,负责邢台至新乡京汉铁路沿线以及汲县到博爱道清铁路沿线的工运、农运、学运工作。他深入厂矿、车间和工人家中,广交朋友、耐心启发,唤起民众的革命觉悟。先是在安阳机务段建起第一个党小组,后又在多个工厂、农村建起党组织、工会组织和农会组织,成功点燃了豫北一带的革命之火。

1925年6月初,上海五卅惨案的消息传到安阳,杨介人立即和罗任一、徐向前、孔兆林等人召开会议,“誓做上海各界后援”。他组织发动了安阳六河沟煤矿工人罢工斗争,迫使资本家接受了工人提出的包括增加工资和组织工会在内的五项要求,组织安阳、汲县等地工人、教员、学生、军人以及工商界人士举行集会游行,为五卅运动受难工人募捐,向黄埔军校推荐学生,支援北伐战争。

1926年初,杨介人到广益纱厂(豫北棉纺织厂前身)帮助成立工会,领导工人开展反饥饿斗争,吓得资本家逃至天津法租界地。同年秋,杨介人深入安阳县中岗等农村,发动贫雇农组织“农民协会”与“抗袁联合会”,开展抗捐抗税斗争。随后,杨介人受党组织派遣,指挥豫北农民武装天门会两次击溃奉军驻军,缴获大批枪支弹药,有力地配合了国民革命军的北伐战争。

教坛植信,狱中舍生明志

1927年大革命失败后,杨介人转入农村工作。先后在沁阳、温县等地传播马列主义,建立地下党组织。1928年冬,因反革命分子和叛徒的迫害,杨介人在彰德不幸被国民党逮捕,后经多方营救获释。但出狱后的他,与党组织失去了联系。辗转多地寻访无果后,他回到家乡,先后在温县杨垒、沁阳木楼任教,不遗余力地引导学生树立马列主义信仰。期间,他带领学生用筒瓦拼出中国分省地图,种植花草并标注被侵略地区,极大地激发了学生的爱国反帝热情。

1930—1932年,杨介人重回安阳一带领导工运,多次到沁阳、温县,同进步教师和青年学生揭露国民党打内战的罪行,宣传中共停止内战、积极抗日的主张,并发展了一批党员,为焦作地区党组织的建立和发展作出了积极贡献。1932年底,党组织派杨介人到天津领导工人运动。次年冬,因叛徒出卖,在天津车站被捕,判刑10年,关押于保定监狱。在狱中,他英勇不屈,多次领导绝食斗争。1936年12月23日,领导、参与共产党狱中支部组织的越狱暴动,失败被捕后,于同年12月30日被杀害,年仅37岁。其长子殿生亦遭株连,在西安被害。1938年初,中共中央领导人周恩来闻此噩耗,深感震惊和惋惜。1946年春,沁阳县人民政府追认杨介人为革命烈士。

焦作市双拥主题公园的杨介人雕像

杨介人用短暂而壮丽的一生,书写了对党和人民的无限忠诚,诠释了革命理想的伟大力量。他的事迹,将永远铭刻在历史的长河中,激励着一代又一代中华儿女,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋勇拼搏。